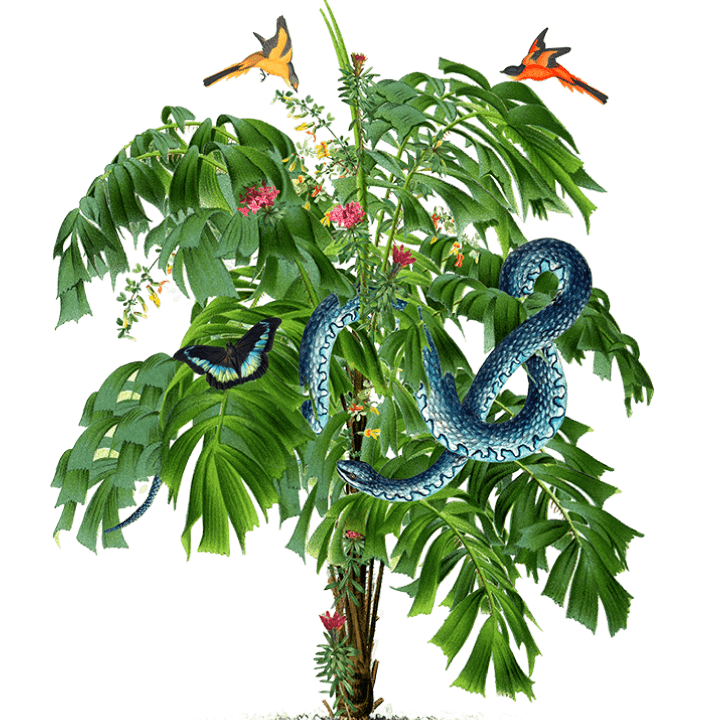

Fue lo primero que vi cuando visitamos la casa antes de saber que la compraríamos: el paraíso. Un árbol gigante y a la vez tan delicado. Estaba ahí en su cuadrado de tierra tallado en la vereda con sus más de cien años repleto de minúsculas flores violetas y blancas, de pájaros, de insectos. Estaba ahí pero no era de ahí. Esto lo supe después: sus ancestros y los de todos los paraísos viven a los pies de los Himalayas. De sus frutos los monjes hacen las cuentas de los collares con los que rezan sus mantras. Árbol sagrado en migración pagana el resto del mundo le retiró los atributos para llamarlo hoy como a todo migrante: invasor.

Hasta que te adentras en este asunto es inimaginable: cuánta gente hay por ahí ensañada con los árboles.

Compramos la casa, decía, unos meses más tarde. Nos dieron un crédito con el que no solo firmábamos una propiedad: firmamos deseos que se hicieron realidad en parte. Nació mi hija ahí adentro. Un parto de animal salvaje a los pies de la cama, abrazada por dos parteras y besada por quien entonces era mi pareja, el padre de Dominica. La habitación elevada fue una guarida de vapor y fluidos que daba a la copa frondosa de ese árbol. Una cueva o una extensión anárquica de mi útero donde se disolvieron las horas y cambió el viento y se fue el calor y el paraíso perdió sus hojas y mi hija se prendió bien a mis tetas y el cielo un día atardeció negro violeta. Entonces ocurrió el primer ataque. Escuché la motosierra y salí a la terraza y me encontré a dos criaturas de 15 o 16 años mutilando una de sus ramas más anchas, la que daba a la casa de mi vecina. Tenían en el cuerpo una velocidad imposible para mí que salía del refugio y del puerperio como si me hubiera olvidado hasta de hablar. La hicieron troncos en unos siete minutos.

—Se podía trepar un ladrón por esas ramas, dijo Graciela cuando le pedí una explicación.

Graciela: en otra vida con otra personalidad podría decir que alguien la puso ahí para enseñarme de paciencia y diplomacia. En esta después de verla masacrar al árbol por la espalda de toda la cuadra solo le deseé las peores cosas, y que me lleve el diablo.

Pasó un año y medio hasta esto que quiero contar. Un año y medio donde mi mundo y otros deseos se hicieron añicos. La pandemia nos atoró unos meses pero en junio, después de 14 años juntos, me separé del papá de mi hija. En medio de la cuarentena me fui con ella y cosas nuevas a un PH a 10 cuadras de distancia. Desde entonces tratamos de hacer del amasijo de amor que nos habíamos gastado otro vínculo que nos abrazara para criar a nuestra hija, y hablar todos los días y vernos todos los días y hacerlo sin llorar a cada rato ni arrepentirnos a cada rato ni odiarnos a cada rato. En otra mañana así estaba yo cuando Juan me llamó:

—Quieren quitar el árbol. Hay una grúa, dicen que tienen un permiso, que hay un aviso que debería estar pegado sobre el tronco pero no está.

—Están locos. Abrazate al árbol. Voy.

Subí a Domi al cochecito, le expliqué. Sus ojos de dos años y medio se cubrieron de ese brillo de aventura: vamos a salvar al paraíso.

En el camino llamé a una amiga que me pasó con otra que hizo lo mismo hasta que di con Maria Angélica y su grupo Basta de mutilar nuestros árboles. Vecinos y vecinas con algún que otro abogado que dedican sus días a defender a esos sobrevivientes de nuestro pueblo seco y medio muerto llamado Capital Federal.

— Si no hay aviso no pueden hacerle nada al árbol, me dijo.

Con su instructivo llamé a la policía, me senté con Domi a los pies del árbol, nos pusimos a jugar ni me acuerdo a qué.

Graciela salió con un cigarrillo en la mano y a los gritos:

—Este árbol nos arruina la vida, nos llena de basura, de sombra, mi tía que vive conmigo se va a morir por este árbol. Este árbol se va.

No debiera pasar. Pero vivimos tiempos de necropolítica y al final la tenacidad de la gente como ella puede más.

Lo destrozaron 10 días más tarde. Otra vez me llamó Juan. Fui. Fuimos otra vez con mi hija para allá. Los funcionarios de Gobierno estaban con la policía esta vez de su lado. Lloramos, nos abrazamos, filmamos la destrucción. El golpe de cada una de las partes de su cuerpo cayendo al suelo. De las ramas más pequeñas al tronco transformado en un tocón lleno de raíces que ahí andarían, avisando a través de hongos y vibraciones a los demás árboles lo que está pasando porque eso hacen los árboles: se comunican entre sí, se avisan, sobre todo entre amigos y parientes. A veces si uno sabe que va a morir pasa sus nutrientes al otro: una transmigración increíble la del yo del árbol.

***

—¿Me contás otra vez lo del árbol?.

Mi hija hace mucho esto: cuando tengo algo atorado entre el estómago y la garganta me pide que se lo cuente una y otra vez, a veces por meses. Un loop en el que las palabras van deshaciendo emociones hasta volverlas partículas más maleables.

—La vecina de tu papá no lo quería.

—¿Por qué no?

La pregunta más difícil era esa. Porque es un monstruo, pensaba yo. No saben lo que era ese árbol, una hermosura. Pero no quería decirle eso. Tampoco que era mala. Buenos y malos, ojalá fuera tan fácil. Entonces un día salió así:

—Porque es una desconectada, le dije.

Un concepto inventado y un úperpoder: un lugar nuevo y enorme que habitamos hasta hoy; un mundo propio desde donde entender al mundo y encontrarnos. Una metáfora nueva. Un mito.

Las personas desconectadas son iguales a nosotras pero no saben que cada árbol está vivo y es parte nuestra también. Que respiramos con los árboles. Que tenemos genes compartidos. Que no podemos vivir sin ellos. Que no nos pertenecen. Que hay un sí mismo en cada uno y luego un si mismo colectivo que son bosques y selvas y montes que parecen quietos pero siempre están en migración. Que los árboles son hábitat y cosmos. Comen luz del sol, traen su energía del espacio exterior, y hacen oxígeno y sudan agua que encapsula la vida en esa capa protectora que hace vivible a esta tierra madre. Criaturas que nos reciben en el mundo y nos ven morir y se alimentan de nuestros cuerpos si los dejamos en la tierra.

Los desconectados están descosidos mentalmente de la trama de la vida y cosidos a las de una humanidad que se olvidó. A la fuerza y hace al menos 500 años. Los quemaron, los encarcelaron, los secuestraron como a los niños indígenas que hoy se descubren en fosas distribuidas alrededor de las escuelas religiosas. Los binarios se hicieron jerarquías y se abrieron grietas. Los salvajes, los civilizados. Lo primitivo, lo cultural. Lo animal, lo humano. Se estiró la materia hasta romperla. La tierra quedó en el pasado y entonces de qué sirven las raíces. Esa humanidad desconectada se siente a salvo mientras se come el mundo para cagar su mundo aparte. Bosques, montañas, ríos, mares, animales, insectos, humedales. Todo come y devuelve cosas y juguetes y ciudades cada día más apretadas que no pueden proveer ni una de las cosas que necesitamos para estar vivos: ni alimentos, ni medicina, ni materiales. Nada.

***

—¿Cómo y cuándo nos desconectamos?

—¿Para qué nos desconectamos?

—¿Los desconectados se pueden conectar?

—¿Hay desconectados buenos?

— ¿Cómo hacemos para que los desconectados se vuelvan a conectar entonces?

—¿Yo alguna vez me voy a desconectar?

Las preguntas de Dominica son como el micelio que abrazaba bajo tierra al árbol de la vereda de esa casa que ya no es mía. Esa tierra que sabrá para siempre que ahí vivía un árbol de cien años y que también guarda en su memoria los otros seres que hubo antes que él. Una red de conexiones que lo comunica todo y todo lo abre a nuevas posibilidades. A nuevas historias de reparación. A eso que tanto nos hace falta para resituarnos entre los árboles, en el mar, con las piedras, los peces, las arañas, los pumas, los brotes que crecen ahí donde el cemento no está. Historias para cambiar la mirada y hacer que lo inescrutable del futuro se descubra del terror que hoy lo vela y lo devuelva a lo que en verdad es: un devenir de las múltiples posibilidades que somos capaces de crear.

Este texto apareció en el catálogo El mapa de nuestro tesoro de Plataforma Flueroescente pero a la vez es lo más cercano que tengo al libro en el que me estoy aventurando ahora. Un borrador de algo que alguna vez ya no lo será)